(GMH/BdS) Mehr Grün statt Grau. Das klingt gut, doch Platz für Pflanzen ist in Großstädten und dicht besiedelten Regionen knapp. An Wänden und Fassaden wäre er im Überfluss vorhanden. Vertikale Gärten erschließen diese unterschätzten Quadratmeter und erwecken sie mit Stauden und passenden Begleitern zum Leben.

Bilddownload

Auflösung: 300 DPI (2362 auf 1330 Pixel)

Dateigröße: 998 kB

Bild herunterladen

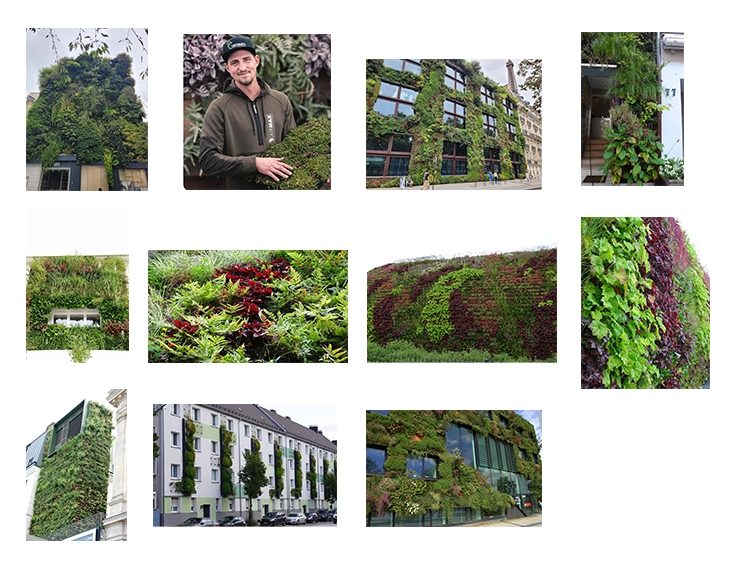

Diese Wand im Halbschatten zieht den Blick an: Herzförmige Funkienblätter, filigrane Farnwedel und längliche Grashalme bilden ein üppiges botanisches Bild und geben dem Wort „Großstadtdschungel“ eine wörtliche Bedeutung. Dazwischen wachsen Purpurglöckchen mit unterschiedlich gefärbtem Laub. Schon der Anblick von so viel frischem Grün an einer Wand, die sonst grau wäre, tut gut. Darüber hinaus wirken die Pflanzen wie eine natürliche Klimaanlage, binden Feinstaub, beschatten und isolieren die Wand. Ein vertikaler Garten ist daher mehr als eine nette Deko-Idee. In Frankreich werden solche Pflanzenwände „Murs Végétaux“ genannt und sind vor allem in Paris zu Touristenattraktionen geworden. Viele von ihnen hat der bekannte Botaniker und Künstler Patrick Blanc geplant, der als Pionier und Erfinder dieser vertikalen Gärten gilt.

Mit Wissen zum „Wow-Effekt“

Spektakuläre Projekte, bei denen ganze Fassaden hinter einem Pelz aus Pflanzen verschwinden, erfordern viel Fachwissen und Technik. Klassische Kletterpflanzen wie Wilder Wein oder Efeu wurzeln im Erdreich und tanken Wasser und Nährstoffe aus dem Untergrund. „Bodengebundene Begrünung“ heißt diese Variante in der Fachsprache. Im Gegensatz dazu kommt bei Stauden und nicht kletternden Pflanzen die sogenannte „wandgebundene Begrünung“ zum Einsatz. Dabei wachsen die Pflanzen in vorgefertigten Modulen mit Substrat und automatischer Bewässerung. Ben Straeten ist einer der Profis, die solche lebendigen Wände – sogenannte „Living Walls“ – entstehen lassen. Der Gärtnermeister führt mit seinem Bruder Sven Straeten den Gartenbaubetrieb „Heimatliebe Greenhats“ in Straelen am Niederrhein. Neben der Produktion von Zier- und Balkonpflanzen haben sich die Brüder dem urbanen Grün verschrieben und bepflanzen Flächen, auf denen normalerweise nichts wachsen würde: „Die Pflanzen dafür ziehen wir selbst, setzen sie in Module und pflegen sie auch gleich in der richtigen Position: bei den Wandbegrünungen also vertikal.“ Nach rund drei Monaten sind die Stauden und ihre Begleiter so gut eingewachsen, dass sie montiert werden können.

Was an der Wand wächst

Grundsätzlich müssen Kandidaten für vertikale Gärten besonders robust und dabei attraktiv sein, erzählt Straeten: „Gestalterisch ist es eine große Kunst, dass so eine Fassadenbegrünung auch im Herbst und Winter gut aussieht. Wir müssen da die Balance finden zwischen wintergrünen Arten, wie zum Beispiel der Teppich-Japan-Segge (Carex foliosissima) und Blütenpflanzen wie der Katzenminze (Nepeta).“ Manche Stauden, wie das Zottige Silberglöckchen (Heuchera villosa var. macrorrhizza) oder der Balkan-Storchschnabel (Geranium macrorrhizum) sind besonders vielseitig und vereinen wintergrünen Blattschmuck mit zeitweiser Blüte. Außerdem muss der Standort stimmen: Halbschattige bis schattige Fassaden kommen Farnen wie der Steinfeder (Asplenium trichomanes) entgegen, eignen sich aber auch für Purpurglöckchen (Heuchera). Dafür sind auf der Südseite hitzetolerante Sonnenanbeter wie die Walzen-Wolfsmilch (Euphorbia myrsinites) erste Wahl.

Andere, wie die Bergenie (Bergenia cordifolia) sind an verschiedenen Standorten einsetzbar und gedeihen in der Sonne wie im Halbschatten. Für die Pflege sind meist zwei Durchgänge nötig, einer im Frühjahr und einer im Herbst erzählt Straeten: „Dabei prüfen wir die Technik, schneiden manche Arten zurück und entfernen abgestorbene Pflanzenteile.“ Der wichtigste Unterschied zu einem Gartenbeet mit Bodenhaftung: Bei mehrstöckigen Gebäuden ist eine Arbeitsbühne nötig und die hat man eben nicht im Keller oder auf dem Dachboden.

Unkompliziert? Geht auch!

Dass bei Begrünungen ganzer Fassaden das jeweilige Modulsystem auf die Traglast der Fassade abgestimmt sein muss und auch der Einsatz von Technik und Personal bei der Pflege seinen Preis hat, ist klar. Es geht aber auch eine Nummer kleiner, erzählt Straeten: „Mit stapelbaren Systemen, die nicht so hoch sind, lassen sich auch Garagenrückwände oder Hauseingänge begrünen.“ Auch die im Fachhandel erhältlichen frei stehenden Vertikalbeete lassen sich als Raumteiler oder Sichtschutzelemente aufstellen und selbst mit Stauden, Gräsern und Farnen bepflanzen. Die gießt man entweder selbst oder verwendet gängige Bewässerungssysteme, wie sie für Blumenkästen und Topfpflanzen angeboten werden. Für die Pflege dieser Vertikalbeete ist keine Arbeitsbühne nötig – da reicht ein stabiler Hocker oder eine Klappleiter.

Unser Zusatzangebot: Fotomotive zu vertikalen Gärten

Zu diesem Mediendienst bieten wir Ihnen zusätzlich folgende Bildmotive an, die Sie ohne Registrierung unter unter https://www.gruenes-medienhaus.de/artikel/32660 herunterladen können:

—————————————–

Artikel als .pdf-Datei downloaden